???「おお、これはまた随分と。

珍しいこともあるものだな」

突然聞こえた聞き覚えのない女の声。

窓を見返す俺の目に映ったのは

窓のフチに腰掛ける少女の姿と、部屋に舞い散る黒い羽根だった。

七志「だっ・・・誰だっ!?」

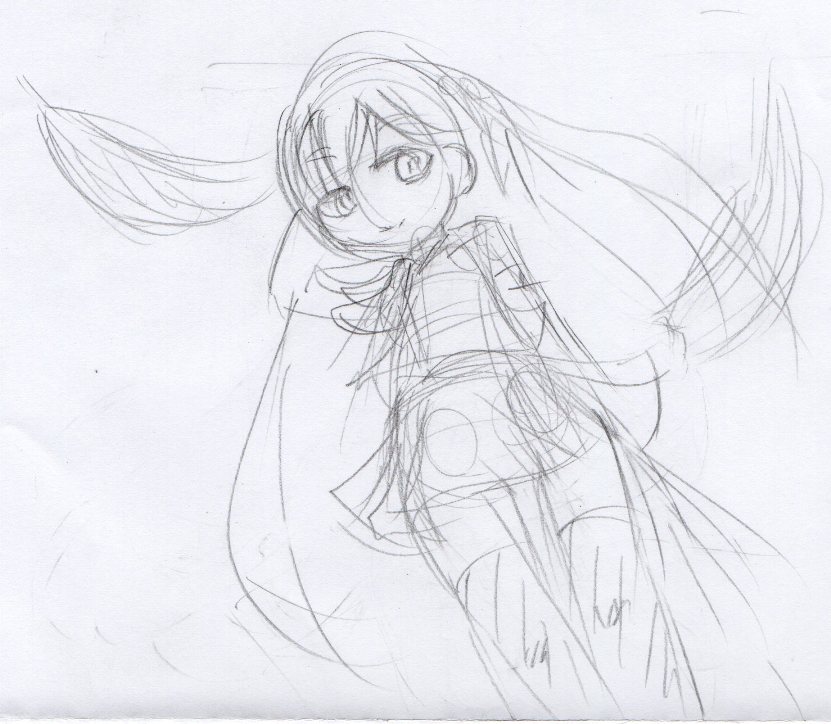

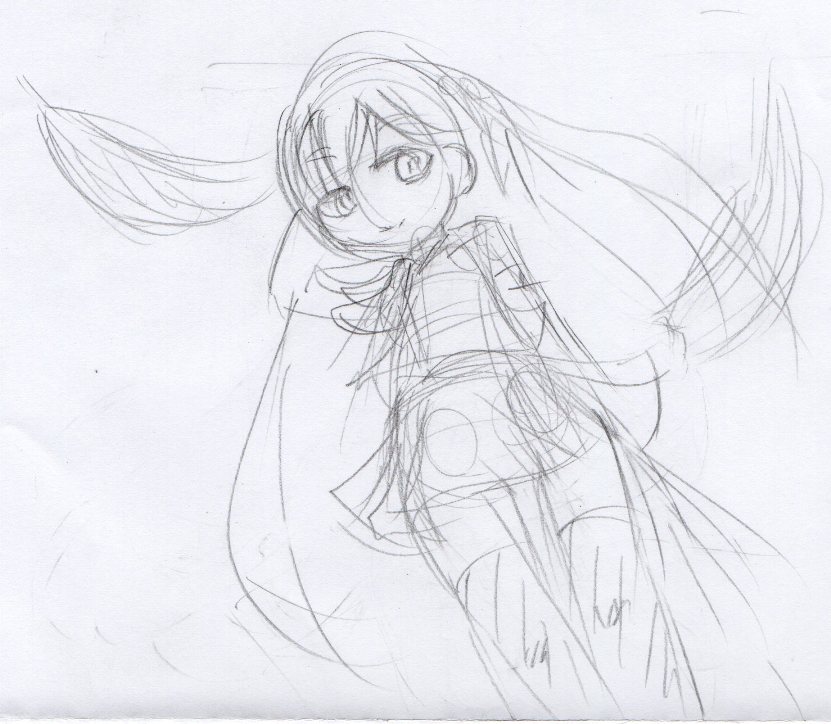

黒のセーラー服に、長い黒髪。

闇に浮かぶような赤い瞳。

俺の動揺をよそに、余裕の笑みを浮かべている彼女は

パッと見は普通の人間の少女だが、それが逆に異様な雰囲気を放っている。

いなり「あ、リクさん。ご無沙汰しております」

と、張り詰めた空気をいなりの声がバチンとぶった切る。

七志「り・・・リクサン?

いなりの知り合いなのか?」

リクが俺を吟味するように眺める。

やけに時代がかった口調に似合わず、外見は普通に女の子だ。

ちゃんと革靴を手に持っているあたり、常識はある・・・のか?

リク「やあ、お主がくだんの『人の子』だな。

・・・『狐の子』が話しておった」

おぬしって、人の子て。ずいぶんと時代がかった子だ。

コイツそのうち「ワシ」とか言い出すんじゃないか?

リク「儂(わし)の名はリク。

死神のリクだ。よろしくな、人の子よ」

・・・うん?

いなり「私がこの力を得てすぐに知り合ったカラスさんです。

先輩としていろいろと教えてもらったんですよ。」

カラス・・・ってことは、さっき聞こえたのはアレか?

『異名』とかそういうヤツか?

・・・そういやさっき部屋に羽舞ってたっけ。掃除しないと。

リク「・・・ああ、戸惑っているようだな、人の子。

察しのとおり、ワシは死神だ。おぬしら人間がよーく知っている、な」

『死神』

その言葉を聞いた俺の背筋を寒気が走る。

『死神』・・・

黒いローブを羽織った骸骨だったり、鎌を持った不気味な存在だったり。

いろいろなイメージがある『それ』だが

共通する事は一つ。

魂を刈り取り、あの世へ持っていくこと。

そして今、自分自身を死神だと名乗る女が、目の前にいる。

七志「ま・・・まさか。死神とか・・・そんなものが。」

リク「そんなものがいるわけない、か?

動物が人になるのだ、別におかしくもないだろう」

そう笑うリクの口元とは裏腹に、俺を見る目は笑っていない。

無意識に伸ばした右の手のひらに汗がにじむ。

七志「・・・こいつらを連れていくつもりか?」

リク「・・・フフ・・・どうだろうな・・・?」

リク「なーんて、な」

その言葉の緩さとともに、緊迫した空気が一気にほどけてゆるんだ。

そんな気さえする。

あっけにとられる俺にリクは笑いながら続ける。

リク「ふふ・・・まんまと騙されおったなぁ。

わしはただのカラスだよ、そやつらと同じく人となったカラスだ」

七志「・・・いやいやいや!!なんだそれ!」

リク「いやー、毎回なにかしら考えておるのだよ?肩書を。

死神のリク。なかなか良い響きだろう?」

さっきに引き続きあっけにとられている俺を

今度は「よそに」してリクが続けた。

リク「・・・ま、仮に儂が本当に死神の化身だとして、その子らに用はないだろう。

人の子たちの言う死神というのは、ほれ。

死んだ者の魂を連れて行くのが仕事だというからな」

カラスがそういう言葉を知っているというのも妙な話なのだが

「カラスは頭がいい」というのは本当だったのだろうか。

リク「なにやら妙な気配を感じてきてみれば、その犬の子の姿が見えてな」

「気配」と来たか

リク「魂の動き、流れ・・・いわゆる「霊力」というのが

儂らカラスには見えるのだよ。

ほれ、聞いたことがあるだろう?

カラスがとまっている家には不幸があると」

七志「ああ、よく言うけど、アレそういうことか。」

リク「理解が早いな。生き物が死を迎えたとき、器が壊れて魂が抜けるわけだが。

まれにそれを押さえんでしまうものがおるのだ」

七志「・・・もしかして、それが原因なのか?」

リク「何かに対する強い想いによって器の外側の霊力を操る・・・

それが狐の子ら人化のからくり、というわけだな」

強い想いによって霊力を操り、人の姿を得る・・・。

意味合いとしては死者の”未練”と似たようなことなんだろうか。

いなり「・・・あ、ところで。リクさん。」

リク「ん?なんだ?何か聞きたいことでもあるのか?」

いなり「今の私には『いなり』という名前があるのです。

狐の子、ではなくてそっちで呼んでもらえませんか?」

リク「・・・名前・・・か」

いなり「はい、だんな様につけてもらった

大事な名前ですから」

その言葉を聞いたリクの目の色が変わる。

・・・比喩ではなく、本当に目の色が変わったようにさえ感じる。

さっきの「凍ったような空気」がまた、俺を襲う。

リク「・・・人の子、ひとつ忠告しておこう」

次のストーリーへ

戻る